ランニング障害

2018年05月1日

宇都宮市JR岡本駅より徒歩5分。

可動域向上・動作改善・強化による症状の根本改善を目指した施術とパーソナルトレーニングを提供する鍼灸接骨院トレスです。

成長期に悩まされる『骨の痛み』。

多いのが膝と踵(かかと)です。

今回は踵に起こる骨端症であるシーバー病について当院のアプローチをご紹介します。

病院などでは一般的に『運動の中止』を言い渡されると思いますが、その間にも出来ること・やっておくべきことがあります。

最後にシーバー病に関わらず取り組んでおきたいエクササイズをあげておきます。

今回の内容が長い期間、痛みに悩まされているお子さんをお持ちの方の参考になればと思います。

シーバー病患部の主な原因

踵に起こる骨端症をシーバー病と言います。

とくに成長期でまだ骨が完成していない、骨端線というものが残っている年代の子の踵部分への過度な負荷によって患部に炎症や、ひどい場合には骨端核という部分の壊死を起こすと言われています。

ここで言う『過度な負荷』とは、ふくらはぎの筋肉や足裏の筋膜によって過度に引っ張られることを指します。

患部周辺をみると単純にふくらはぎやアキレス腱の伸長性が低下することによって引っ張られる力が増大すると言われています。

その他に、ふくらはぎ・アキレス腱と関係性が深い足裏の筋膜の伸長性が低下しても負荷が増大することも考えられます。

患部の状態によっては負担のかかる運動は中止しないとならない場合もありますが、そのタイミングのうちにやっておかなければならないこともあります。

まず第一目標としては『ふくらはぎから足裏の筋膜を柔らかくする』ことが必要です。

患者さんの栄養状態も大切です。(お菓子ばかり食べちゃダメょ)

我々治療家としてできる方法としては、マッサージや鍼治療などで筋肉のトーンを変えてあげることです。

ふくらはぎ・足裏の筋膜の固さ以外にみておきたいとこ

当院では足部周辺の疾患の場合、患部の状態以外に『動きの問題』『足部の機能の問題』に注目します。

特にみておきたいのが『足部の機能』です。

ふくらはぎや足裏を固くする原因として、それ以外の場所の問題に注目する必要性がありますが、そもそも足部の状態が悪ければ、患部以外に考えられる場所を施術をしただけでは改善しません。

なぜなら『立った時(負荷がかかっている時)にどうなっているか』が重要だからです。

一般的に治療を受ける場合、寝た状態で受けることがほとんどかと思います。

寝た状態で患部を含めた関連部位の柔軟性が獲得できて、その状態で患部に負担がかかっていなくても、いざ起き上がった時にまた緊張してしまう状況であれば、また動きはじめて運動強度が上がっていくと痛みが出てきてしまうことが多いです。

そういった意味でも『立った状態での評価』が重要になってきます。

立った状態での評価

足部の状態を確認する上でまず見ておいて欲しいのが『いわゆる扁平足』や『外反母趾』『両脚でしっかり立てているか』あたりでしょうか(他にもありますが、、一般の方で見分けがつきやすいのがこの辺)。

扁平足は『土踏まず』の部分の高さがなく床につきそう・ついている状態です。

これは足の内在筋(いわゆるインナーマッスル)の機能が弱く、『舟状骨』と言うところを支えられてないことが原因です。

外反母趾は親指が人差し指側に曲がってしまっているもので、扁平足と合併することも多く、足の内在筋の機能とも関連してきます。

最後に両脚でしっかり立てているかは、痛みをかばってそのようになってしまっているのか、もともとそういった立ち方をしていて負担をかけているのかを考えて予め対策しておかないと、治療によって痛みのコントロールが出来たとしても『運動するとまた痛くなる』という結果にも繋がりかねません。

そこに関しては施術だけで解決することはなく、リハビリやトレーニングをして改善していく必要があります。

当院で施術だけでなくパーソナルトレーニングをパッケージしている理由がそこにあります。

足部内在筋を活性化させるトレーニングを最後にご紹介します。

やり方の詳細は文字に起こすのが難しい内容ですので、お困りの際には鍼灸接骨院トレスにご相談ください。

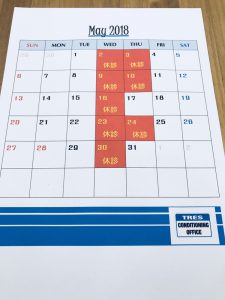

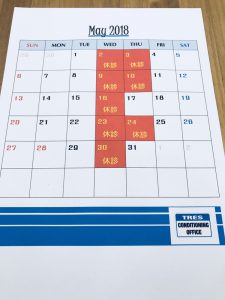

お知らせ

2018年04月30日

宇都宮市JR岡本駅より徒歩5分。

可動域向上・動作改善・強化による症状の根本改善を目指した施術とパーソナルトレーニングを提供する鍼灸接骨院トレスです。

5月と言えばGW。

実はトレスは5月3日で3周年です。おかげさまです。

なのに5月3日は予定があるので休みます笑。4日からがんばります。

以下、5月の休診日です。

・毎週水曜定休日

・第2第4木曜日

・3日(木・祝)

4年目のトレスも現状に満足することなく、皆様の健康の一助となれるよう研鑽を積んで参ります。

どうぞよろしくお願いいたします。

ランニング障害 , 症例報告 , 野球肘

2018年04月25日

宇都宮市JR岡本駅より徒歩5分。

可動域向上・動作改善・強化による症状の根本改善を目指した施術とパーソナルトレーニングを提供する鍼灸接骨院トレスです。

例年通りだとゴールデンウィークあたりで高校野球は春季大会が終了し、いよいよ選手権予選を残すのみとなります。

私自身も元球児で、当時の練習などを思い返すことがあります。

今思えば何の根拠もないことをたくさんやっていたな、と思い出されます。

今回は、夏の大会に向けて球児たちのコンディショニング、とくにピッチャーが取り組む練習でのランニングについてご紹介します。

とりあえず走っておけば良いのは、私の世代で終了です。

というか、終わりにしなければなりません。

練習試合から逆算する

高校野球ならほとんどの場合、土日は練習試合になるかと思います。

ランニングトレーニングをするなら、その辺を考慮してメニューを組んだ方が間違えありません。

なんとなく長距離走だけやる、みたいなコンディショニング方法は避けるべきです。

その日その日で取り組むメニューにどんな目的があるのか明確にしましょう。

私が高校生の時は、土日試合、月曜日が個人練習、火〜金曜が全体練習でしたので、そこをベースに考えてみたいと思います。

中枢神経系の回復には48時間を要する

最大出力の運動をした場合、中枢神経系が回復するには48時間必要と言われています。

日曜日に登板したなら月曜火曜のランニングは負荷をかけず回復をメインに考えます。

【月曜日】

心拍数は個人差があるので一概には言えませんが、目安として130〜140bpn程度に抑えてゆっくりランニングします。

走りながら鼻歌を歌えるペースのランニングを30分以内。

【火曜日】

基本的には月曜日と同じか、体調がよければラダーやミニハードルを使ってアジリティ(敏捷性)のメニューをしても良いかも。

【水曜日】

心肺機能を意識してインターバル走。

最大心拍数の8割くらいでポール間走を10本くらい。または20秒走って10秒休むを10本くらい。結構キツイです。

【木曜日】

80メートルくらいの短距離の軽いテンポ走。流し程度のダッシュを10本くらい。

水曜日のランニングがきついから、次の日の木曜は軽めの方が良い。

【金曜日】

塁間走の全力ダッシュ。10本以内。

中枢神経系への刺激が目的。

筋肉はゴムと一緒で適度に伸ばされると縮んだ時に強い力を発揮する(stretch shortenning cycleというやつ)ので、前日に刺激を入れておきたい。

こんな感じで目的意識を持ったメニューを組んでもらえると良いかと思います。

ダラダラ走るだけでは故障のリスクになる

長距離走は短距離走に比べて関節の大きな可動域を必要としません。

長距離走ばかりすることで股関節の屈曲を担う筋肉や外旋を担う筋肉が固くなります。

そうなることで、股関節を伸展しにくくなったり、内旋しにくくなったりしてバランスが悪くなります。

このリスクを解消する意味でもダラダラ長距離走ばかりしてもいけません。

時にはダッシュだけでなく、股関節を大きく動かす自転車やエアロバイクを取り入れるのも効果的です。

クロストレーニングが良い理由がこの辺にもあります。

少し前に野球における『走り込み』がいろいろ話題になりましたが、指導者の方に知っておいて欲しいのは、長距離ばかり走ることは根拠はなくもはや罰ゲームです。

私が高校生の頃は毎日20キロ近く走っていました。そのほとんんどが長距離走で。

特に監督コーチに命じられた訳ではありませんが、走っておけば球が速くなると思っていました。

そんなことばかりに時間をかけていたので、結局は伸び悩んでしまったのかもしれません。

もちろん、きちんと根拠のあるトレーニングを積んでいればパフォーマンスも上がりますし、故障のリスクも下がります。

チーム競技はなかなか個人でどうこうするのは難しいところですが、今の子達にはきちんとしたコンディショニング方法を知っておいて欲しいところです。